中國冶金報 中國鋼鐵新聞網

記者 張鷹 張垚 報道

顧學超 攝影

“逐步實現低比例廢鋼—高比例廢鋼—全廢鋼的平穩過渡,最終達到基于全廢鋼高質循環利用的潔凈鋼冶煉,利用廢鋼煉出好鋼。”

“進入全廢鋼時代,誰掌握了廢鋼資源,誰就掌握了未來。”

“解決廢鋼問題必須立即從現在做起。”

“構建產品全生命周期標識解析體系,實現全產業鏈廢鋼高質循環利用。”

“一定要探索出一條有中國特色的道路!”

……

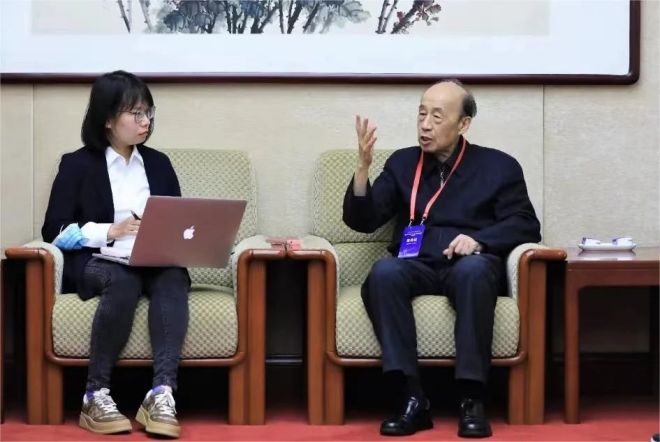

4月25日,中國工程院2023年度戰略研究與咨詢重點項目——“‘雙碳’背景下我國鋼鐵行業綠色高質量發展戰略研究”啟動會上,中國工程院院士、東北大學教授王國棟關于廢鋼資源高質循環利用的技術方案和前瞻性觀點語“驚”四座,得到了現場多方代表的響應。會議間隙,《中國冶金報》記者對王國棟進行了專訪,圍繞該項目的規劃設計、關鍵策略、組織實施等話題進行了深入交流。

形成中國特色廢鋼資源利用建議,并創造條件落地實施

“我們的項目目標是圍繞廢鋼循環利用開展一系列研究,形成具有我國特色的廢鋼資源科學、合理利用建議,上報國家,爭取各級政府相關政策支持。如何實現目標,國家應采取哪些措施、出臺哪些政策,如何實現全產業鏈高效協同、統一管理等內容是我們研究的核心。”王國棟告訴《中國冶金報》記者,該項目前期已經開展了一年多的調研,初步計劃再利用半年時間對前期調研結果進行梳理,同時掌握市場新情況,形成較為科學完備的咨詢報告,上報國家政府部門。

雖然目標是提出建議,但王國棟顯然有著更高的追求和期待。“在形成建議的過程中,我們將創造條件,促進建議落地實施。我們請中國信息通信研究院(簡稱信通院)、工業互聯網研究院、中科院新松機器人研究院參與進來,就是想要形成一個整體的設計思維,將整個產業鏈上的各行各業串起來,待國家政策落地后,組織各環節相互配合、有序聯動。”

王國棟透露,當前興澄特鋼就在研究布局相關事宜。“有行業樣板企業在著手落地,我們的信心就足了。如果我們真能使項目完美落地,等到廢鋼量超過鋼鐵需求量的時候,相當于進入全廢鋼時代。屆時,誰掌握了廢鋼資源,誰就掌握了未來。”王國棟感慨道。

王國棟指出,傳統觀點認為,按照國際上的發展慣例,廢鋼只能冶煉低端鋼材,必須保留20%的“高爐—轉爐”產能用于生產高端產品。這就意味著無法擺脫“高爐—轉爐”流程的碳排放。對此,他指出,這些難題既是挑戰,又是機遇。今后幾十年間,我們要抓住機遇,直面挑戰,自立自強,自主創新,走出我們中國特色的廢鋼資源循環利用的道路來。要加強高比例廢鋼情況下低碳節能冶煉與精煉工藝和裝備的研發,逐步實現低比例廢鋼—高比例廢鋼—全廢鋼的平穩過渡,最終實現基于全廢鋼高質循環利用的潔凈鋼冶煉,脫離“高爐—轉爐”生產工序,擺脫對鐵礦石的進口依賴,利用我國特色的廢鋼資源冶煉出滿足國家需要的各類鋼材。

王國棟坦言,這將是一個艱難、復雜的過程,但這對我國加強環境與資源保護、實現“雙碳”目標意義重大,解決廢鋼問題必須立即從現在做起。他還提到,在此過程中,無論是鋼鐵行業,還是下游制造業,抑或是廢鋼回收利用行業,都會相應地提高收益,給國家創造財富。

“今天的會議,是項目啟動會,也是項目調研會。產業鏈上各行業協會和企業的代表聚集在一起,圍繞綠色低碳高質量發展主題建言獻策,心中都有千言萬語。制作名冊、收錄聯系方式、合影留念,就是為了給大家創造相互聯系和合作的機會,為產業鏈各行業企業交叉融合、相生共贏提供便利。我們會對會上提出的問題和一些未達成共識的關鍵點進行進一步討論,研究形成協同機制,最后一定要探索出一條有中國特色的道路!”王國棟目光堅毅,話語擲地有聲。

標識解析技術,意義在于互聯互通基礎上的數據流轉

作為該項目的重要組成部分和未來工業互聯網的關鍵技術,科技感極強的標識解析技術引起了大家的關注和好奇。

“標識解析技術,簡單來講,就像我們平常用的二維碼。對準附在鋼鐵產品上的二維碼掃一掃,所有參數一目了然,包括鋼是怎么煉的,連鑄是怎么鑄的,軋鋼是怎么軋的,產品的等級、牌號、成分分別是什么,產品的排放是多少,都有記錄。”王國棟向《中國冶金報》記者舉例道,“就拿一卷鋼板來說,把它運到汽車零件廠做成零件,給它附上二維碼,這個信息就跟著零件了;零件又做成部件,各個零件的二維碼匯在一起,成為部件的二維碼;部件再組裝成汽車。汽車的各個部件、部件的各個零件,都有各自的二維碼,制造汽車所用的所有產品信息一應俱全。這樣的話,這些產品流通到哪個地方,哪個地方就能拿到這些信息。我們只需跟蹤二維碼,就可以對這些產品進行比較準確、細致的分類。”

他同時強調,必須保證二維碼在全產業鏈上的統一性。“不能在你這里代表一個意思,到其他環節又不一樣,必須統一。”王國棟介紹,“所以我們邀請信通院、中國工業互聯網研究院參與進來,由信通院作為二維碼的牽頭單位,幫助我們把產業鏈上各個行業,特別是鋼鐵行業的標識解析系統建立起來。屆時,產業鏈上各環節的生產者不僅要考慮其生產過程中對環境和資源產生的影響,還要從全生命周期的角度進行綜合考量,對產品的整個生命周期負責,這是社會進步的一個表現。”

“標識的價值不在于標識自身,而在于標識背后連接的數據信息,在于構建互聯互通渠道,在于互聯互通基礎上的數據流轉,在于數據流轉中的數字價值,在于未來更開放、更柔性的生產體系與價值網絡。”王國棟這樣看待標識解析技術的意義。他指出,標識解析技術是國家2016年出臺的《生產者責任延伸制度推行方案》(把生產者對其產品承擔的資源環境責任從生產環節延伸到產品設計、流通消費、回收利用、廢物處置等全生命周期)的核心內容,也是實現全球供應鏈系統和企業生產系統精準對接、產品全生命周期管理和智能化服務的前提和基礎,將為實現全產業鏈、全場景數據共享和追溯,推進供給側結構性改革和制造業轉型升級提供有力支撐。

“關于標識解析技術及體系,工信部已經在幾個行業里進行了推廣,其中與鋼鐵行業相關的是家電行業。目前汽車行業也正在布局。”王國棟舉例表示,“現在有一些鋼鐵企業已被列為二維碼(標識)的二級節點。在新冠疫情防控常態化的背景下,我們利用二維碼實現了全國各地甚至全世界的‘一碼通行’。在工業生產中建立起標識解析體系,就相當于賦予工業生產中的機器和物品唯一的‘身份證’,實現唯一性的定位和信息查詢。有了它,就可以打通企業產品、機器、車間、工廠甚至行業間的‘信息孤島’,完成工業大數據匯聚,實現信息系統間的數據共享,進行數據挖掘和分析應用。鋼鐵材料在其全生命周期中會經歷許多不同的領域、部門、場景,有了二維碼這個‘身份證’,通過數據解析就可以準確地識別它、分析它,真正體現出數據的價值所在。”

兩大挑戰當前,亟須建立全產業鏈協同平臺

“當前,我國推進廢鋼資源管理、循環和再利用面臨哪些挑戰?”面對《中國冶金報》記者的這一問題,王國棟從廢鋼回收本身和全產業鏈協同兩個方面進行了分析,并給出了解決方案。

一是廢鋼成分復雜,高效回收難度大。

“行業從業人員有近1000萬人,而社會廢鋼的占比達到了50%~60%,成分復雜、種類繁多,一個一個地掃描二維碼,顯然不現實。怎么辦?”王國棟停頓了一下,隨即給出答案,“我們可以把廢鋼分成兩類,一類是社會廢鋼,另一類是高端廢鋼。對于社會廢鋼,要進行分揀,剔除其中的各種有害物質,剩余部分主要是普碳鋼。經過分揀后的廢鋼在攝像頭全過程監控下壓制成大塊,并運用二維碼技術進行標識以追溯責任,實現高效管理。從更進一步、長期發展的角度來看,我們還可以在冶煉過程中對廢鋼進行成分調整,通過潔凈化冶煉,使低端廢鋼逐漸向高端化發展。”

“對于高端廢鋼,即有著‘高爐—轉爐’流程‘出身’的優質廢鋼,要通過數字化、智能化技術進行合理分類、定向回收和循環利用。比如汽車面板,我們費了很大的勁兒,花費資源和能源,把它生產出來。等到報廢的時候,如果和其他廢品混在一起處理,那就全變成低端廢鋼了;但如果實現了合理分類、定向回收,在熔化后直接回收至精煉爐冶煉,即可保持其高端價值,實現循環利用。這不就省了很多成本和能源消耗嗎?”王國棟說。

二是廢鋼回收利用尚未實現全產業鏈的規范化、集約化運行。

“要想實現廢鋼在全產業鏈的高效回收、加工、流通和利用,建立通用的規范標準體系非常重要。比如,鋼廠和制造廠建立聯系相對容易,但要實現鋼材生產廠、制造廠、下游用戶、廢鋼企業全產業鏈的綠色低碳生產和科學規范管理,難度很大,需要國家政策上的支持,也需要行業層面、全產業鏈層面的積極行動。尤其是鋼廠,它是廢鋼的源頭與歸宿,處于廢鋼資源回收體系中心,應主動探索產業鏈廢鋼回收體系的運行機制與管理模式,確保各個環節都在這個過程中有所收益,有積極性和驅動力。”

“當前存在的這些問題,最主要的癥結在于廢鋼加工與回收行業分散度高、缺乏全產業鏈協同平臺。”王國棟話鋒一轉,“所以我們一定要建立起這樣的平臺,上下游打好配合,實現廢鋼有效利用的‘四全’和‘四化’,即針對未來全廢鋼時代,從鋼鐵材料全生命周期、全生產流程、全產業鏈協同,實現廢鋼資源的管理、循環和再利用,加強全流程生產管理的數字化、信息化、標識化,以及優質廢鋼拆解回收的機器人化,進行產業重構和經營模式創新。”

“成本會不會是一個挑戰?”《中國冶金報》記者追問道。“該項目將產生非常可觀的經濟和環境效益,遠超其成本。”王國棟透露,當前已有特鋼廠通過高端廢鋼精選優用收獲了較高的效益。他進一步解釋道,對于特鋼廠來說,加入合金的成本很高,但如果實現了高端廢鋼的精選優用,“邊角廢料”也能變成“真金白銀”。與此同時,作為“邊角廢料”的來源地,機械廠也可用高端廢鋼換取一定收益。

“另外,現在國際上也對碳足跡有所要求,構建產品全生命周期標識解析體系,實現全產業鏈廢鋼高質循環利用,將意味著我們的產品可以大踏步出口,走向更廣闊的市場。”王國棟目光炯炯。目光所及,一張全廢鋼冶煉的綠色低碳藍圖好像正在徐徐鋪開。